O direito no Brasil Colônia, as raízes da (in)justiça

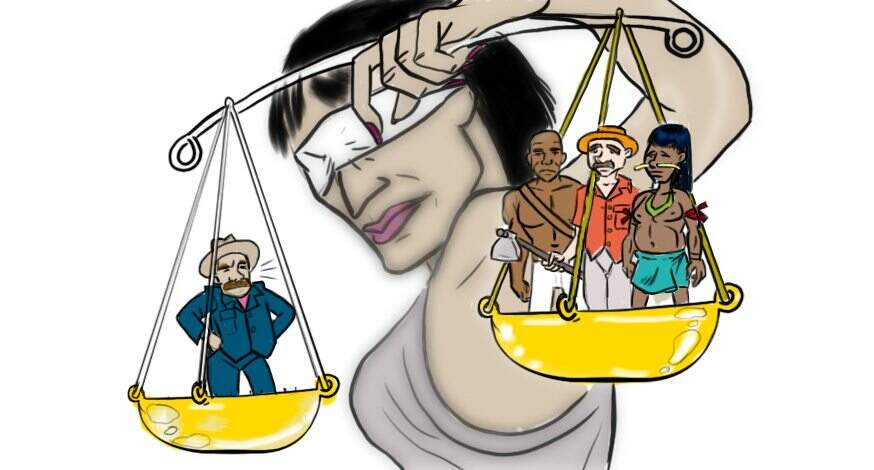

Nos últimos anos o país tem testemunhado uma presença provavelmente inédita de assuntos ligados ao direito em seu cotidiano. A partir da ideia amplamente disseminada de que a corrupção encerra todos os problemas do país (um mito para alguns), algumas ações voltadas para exercer a justiça, como processos e forças-tarefa, têm ganho relevância entre a população, recheando os noticiários da grande mídia e estando entre os mais assíduos temas em conversas e redes sociais. Essa ascensão do universo jurídico na vida brasileira atual tem também deixado mais evidente uma série de impropriedades e deficiências que nos dão a ideia de que a justiça é pra nós brasileiros algo ainda distante. Um item da vida pública destinado principalmente a servir a uma parte privilegiada da população.

E essa ideia se torna bastante compreensível quando fazemos um retorno no tempo e analisamos como o direito se estabelece entre nós, deixando suas raízes até os dias de hoje. A primeira autoridade jurídica a ser exercida em nosso território são os chamados juízes ordinários, voltados para atuar no âmbito dos crimes de um modo geral (só não era evocado para os casos envolvendo crianças, que ficavam a cargo de outro cargo de justiça, o juiz de órfãos). Para julgar as ocorrências que surgiam, esses “magistrados” se utilizavam apenas dos usos e costumes, pois nenhum tipo de corpo legislativo havia sido designado pelo colonizador para balizar a ação desses juízes do lado de cá do oceano. Até porque, como estamos falando dos primeiros tempos da presença portuguesa, não havia por aqui quem tivesse conhecimento de leis.

O modo como um indivíduo chegava a alcançar esse cargo já diz muito sobre o sentido da justiça por ele exercida. Era escolhido através do voto dos chamados “homens bons”, tidos como tais obviamente homens adultos, com certas insígnias sociais, como ser nobre ou proprietário de terras, sendo aceitos também militares e religiosos. Dependendo da localidade, algumas categorias profissionais, como carpinteiros ou pedreiros, organizados nos chamados “oficiais mecânicos”, podiam ter algum poder de escolha.

Dispensável dizer que estavam fora dessa atribuição os trabalhadores simples, indígenas, escravos, mulheres e os de “marcas de nação infecta”, isto é, descendentes de judeus, mouros ou ciganos. A primeira autoridade jurídica do Brasil já nascia mais vinculada aos que a elegiam e distantes daqueles que teoricamente mais precisariam da lei para escapar às injustiças de uma terra inóspita como era a colônia em seus primeiros tempos.

A pouca efetividade que os operadores do direito demonstrariam com relação aos poderosos da terra também está relacionada com o próprio sentido da colonização. Aos donatários e mais tarde aos grandes proprietários de terra cabia toda a defesa de seus domínios e a manutenção da ordem social. A participação do colonizador nessas atividades foi sempre muito reduzida, o que explica que pouquíssimas restrições fossem determinadas aos mandatários do reino, que assim naturalmente desenvolveram uma cultura de mando e poder pleno sobre suas posses e tudo o que houvesse nela, incluindo seres humanos.

Nem a chegada de uma outra figura jurídica à colônia, teoricamente mais investida de poderes, conseguiria limitar o poder de decisão dos abastados da terra. Os juízes de fora tinham a vantagem sobre os ordinários de serem versados em leis na Europa, o que em tese devia dar ao direito no Brasil alguma coisa de universalidade e transferir as decisões jurídicas para uma instância mais próxima do colonizador. Para atingir esse resultado, algumas deliberações balizavam o trabalho desses magistrados, como a obrigatoriedade de não exercer suas decisões no local onde residia (daí o termo “de fora”) e até mesmo o impedimento de contrair matrimônio ou manter relações estreitas com pessoas residentes no lugar onde oficiava.

Nada disso porém garantiu no país um direito que se mantivesse ao abrigo da influência dos grandes potentados. Várias gerações de seus herdeiros que iam estudar leis na Europa retornavam indicados pela coroa para serem os juízes de fora na colônia. E é óbvio que exerceram um direito sempre propenso a manter o poder dos grandes da terra. O estudo de processos e decisões proferidas por magistrados mostra que de um modo geral o poder jurídico foi empregado para interpretar cartas de doação, questões envolvendo sesmarias e desmembramento de terras quase sempre decidindo a favor dos grandes proprietários. Não é por outro motivo que abundam nesses documentos referências aos perdedores como intrusos ou invasores de terras alheias, enquanto os potentados que sempre saíam vencedores nas questões de posse de vastas porções e glebas entrariam para a história como “desbravadores” do Brasil.

No século XVII começa a aparecer no direito praticado na colônia a figura do ouvidor-geral, um preposto do reino investido de muitos poderes, destinados entre outras coisas a garantir o controle das riquezas diante do poder dos proprietários locais. Tanto que o decreto que cria o cargo é voltado para revogar os direitos que desde o início da colonização tinham sido dados aos capitães donatários. Apesar de possuidores de prerrogativas de poder como as de decidir pena capital e fiscalizar os tributos devidos à coroa, o que os fazia poderosos e temidos, os ouvidores também esbarraram no poder dos ricos da terra.

As ameaças de rebelião na colônia são um bom exemplo de como isso ocorria. Como não havia no Brasil tropas ou exércitos de Portugal em número relevante, garantir a normalidade era algo desempenhado apenas pelas milícias mantidas pelos ricos proprietários. Diante de casos que os envolvessem, os ouvidores-gerais, como representantes máximos do reino, não tinham outra alternativa a não ser “colaborar” com as demandas que interessavam às elites locais, o que significou muitas vezes vistas grossas a desmandos que podiam ir de justiçamento e vinganças até casos de desvios homéricos de verbas públicas. Em compensação eram implacáveis com segmentos desprestigiados, como pobres, índios e escravos, os malfeitores preferenciais da terra.

Num contexto como esse, aparece como um caminho natural que as autoridades jurídicas, além de ignorar os excessos dos mais abastados, passassem a se beneficiar pessoalmente com as várias irregularidades, haja vista muitos ouvidores-gerais terem retornado à Europa com a vida resolvida, enquanto alguns se estabeleceram por aqui mesmo, ostentando quase sempre um estilo de vida nababesco. Vendo através desse viés histórico, passam a não ser surpresa certas situações no Brasil atual, como a de juízes amigos de réus, magistrados julgando causas envolvendo familiares ou sócios ou membros de cortes jurídicas manifestando preferências e opiniões fora dos autos. E muito menos causa espanto que os mais pobres sejam quase sempre aqueles que mais conheçam a “força” da lei.

Leia também: “Como a cultura dos engenhos de cana gerou a base das relações humanas no Brasil”, em https://goo.gl/eg4dxT

Por Sandro Gomes | Professor, escritor, mestre em literatura brasileira e revisor da Revista Appai Educar.

Deixar comentário